Parcours

Dans cette section, je trace le portrait des collaborateurs et collaboratrices de Natureweb. Ce sont des scientifiques passionnés au parcours souvent atypique. Ils et elles acceptent de se livrer pour démystifier la personnalité du chercheur à la curiosité insatiable dont le travail consiste à mettre en lumière les résultats de ses recherches en s’appuyant sur des preuves solides. Leur mission : faire avancer la connaissance et protéger la biodiversité de nos milieux naturels.

Clôde de Guise

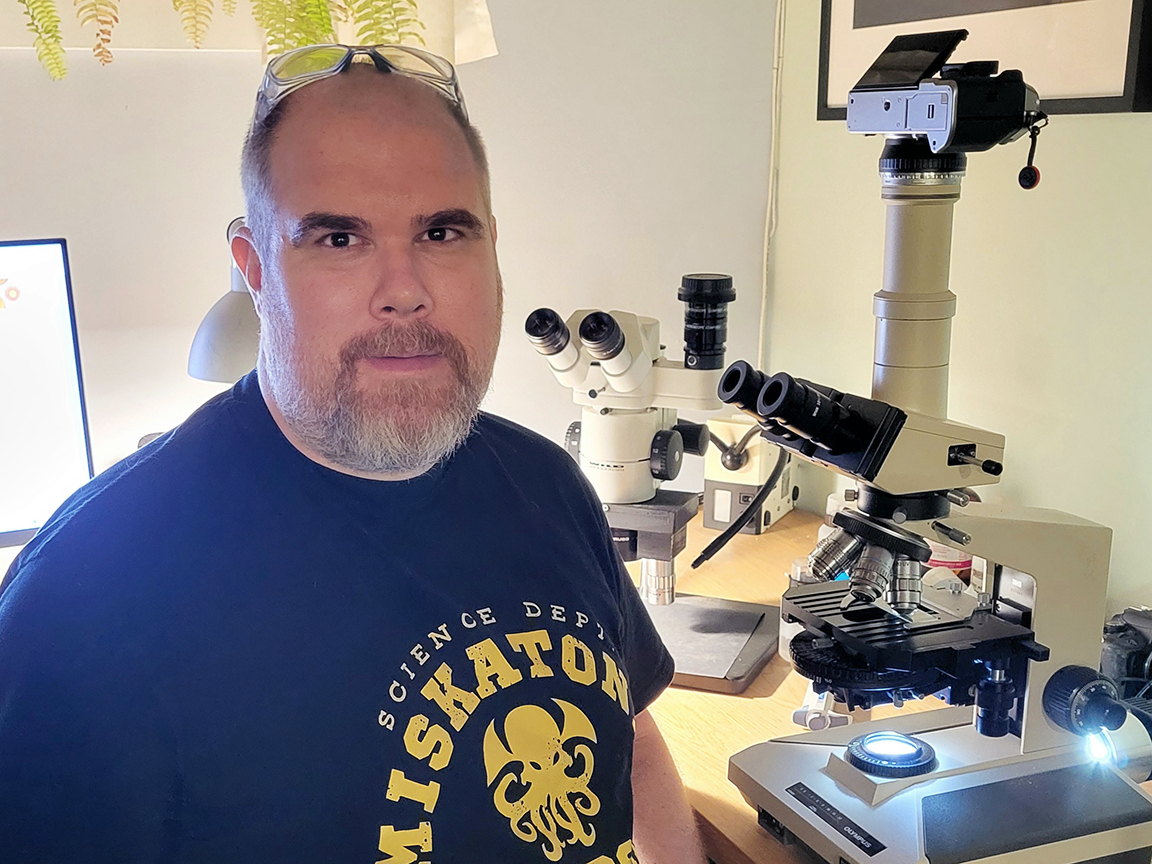

Ce n’est pas tous les jours que l’on rencontre un passionné de la microscopie. Guillaume Beaudoin ne cesse de s’émerveiller des découvertes que lui révèlent une goutte d’eau marécageuse, la dissection d’une araignée, la division cellulaire d’une cellule mère. Pour ce chercheur autodidacte, l’infiniment petit est un monde aussi fascinant à observer que l’espace sidéral ou les bas-fonds océaniques.

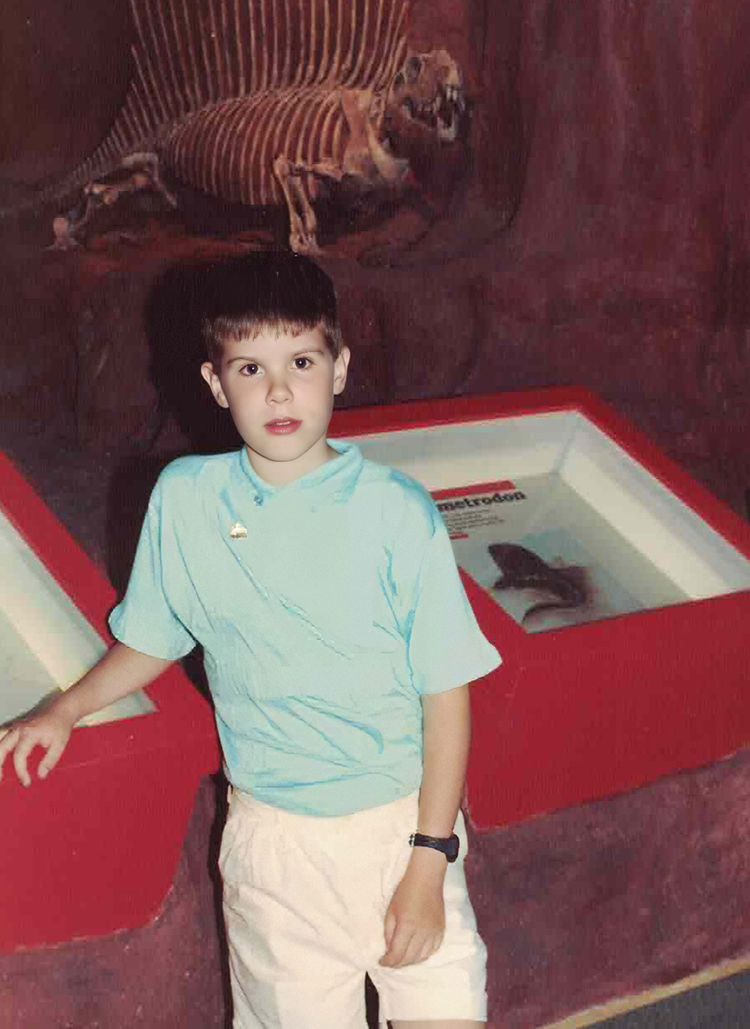

Guillaume Beaudoin est né en 1979, à Rouyn-Noranda. Il a un an lorsque ses parents s’installent à Saint-Antoine des Laurentides devenu Saint-Jérôme. À l’âge de neuf ans, il reçoit en cadeau son tout premier microscope de marque Tasco. « C’est sans doute, un des plus beaux cadeaux que j’ai reçu dans mon enfance », se souvient-il. Sur les lamelles se succèdent des ailes de papillons, des micro-insectes, des gouttes d’eau, des boues, de la terre et il fait aussi usage de la boîte de Petri (une boîte transparente peu profonde avec un couvercle largement utilisé par les biologistes pour la culture de micro-organismes, de bactéries, de virus). Dans sa boîte, Guillaume va d’abord expérimenter avec la culture de moisissures, ces champignons microscopiques qui colonisent divers substrats. Lui et une poignée de camarades de classe partagent l’excitation de leurs découvertes de cet univers invisible à l’œil nu. C’est une autre réalité qui se révèle.

L’attrait pour la nature et le monde vivant

Son père est technicien pour Hydro-Québec et les conversations à la maison sont généralement axées autour des sciences techniques et de l’électronique. Il est rarement question de nature et d’environnement. Sa mère encourage ses deux fils à l’excellence en classe et « ne veut pas trop de bibittes dans la maison », précise Guillaume.

Curieux insatiable et premier de classe, il s’ennuie parce que cela ne va pas assez rapidement à son goût, il voudrait plus de contenu. Au secondaire, il excelle en sciences, il se passionne pour la chimie, l’astronomie et par-dessus tout pour la biologie. À 13 ans, à chaque semaine, il achète avec son argent de poche la revue Vie Sauvage qui traite de l’aspect scientifique de la zoologie, de l’environnement et du développement durable. « Des thèmes qui étaient très peu abordés et documentés à l’époque », précise Guillaume, fier de de sa collection de 144 numéros.

Son professeur de biologie en secondaire 3 et 4 est une personne phare dans son parcours. Guillaume se remémore : « Serge Thibault ne payait pas de mine mais lorsqu’il parlait, il avait un charisme fou. Ex-ambulancier, il ne tarissait pas d’anecdotes médicales à raconter et cela me fascinait. Nos échanges animés ont influencé mon choix de carrière dans le domaine des sciences médicales ».

Vers les sciences médicales

Il s’inscrit en sciences de la nature au cégep de Saint-Jérôme.

Enfin, il est dans son élément et c’est très motivant. Parce que les études exigent beaucoup de travail, il délaisse l’exploration microscopique dans l’immédiat.

À la fin de son cégep, il entame des études en médecine dentaire à l’Université Laval à Québec. À priori, il souhaite devenir médecin mais comme la faculté de médecine est contingentée, il opte pour la médecine dentaire, un cours d’une durée de quatre 4 ans.

Ses cours d’anatomie, d’embryologie, de biologie et de pathologie lui permettent d’aborder et de mieux comprendre la complexité de ses observations sous l’œil d’un microscope. Sa passion pour le microscope se ravive et il acquiert un Lomo de fabrication russe, un appareil de recherche très prisé dans les années 80. « J’observe le métabolisme de la vie à l’intérieur d’une petite cellule qui se meut », dit-il avec émotion.

Stage en dentisterie humanitaire au Paraguay

À la fin de la 3e année de ses études, il fait parti d’un groupe de quatre étudiants composé de deux gars et de deux filles, supervisé par le Dr Bernard Tessier, professeur clinicien et chargé de cours à Laval. Ils font un stage de quatre semaines à Coronel Oviedo, province du Caaquazu au Paraguay.

Guillaume raconte ce stage qui a changé sa vie : « Notre groupe a été accueilli par des religieuses québécoises. Nous logions chez un médecin qui avait ses entrées en politique, ce qui facilitait notre intégration. Nous avions apporté du matériel de base et créé une unité mobile. Nous avons bricolé un stérilisateur à partir d’un fourneau. Aussi faute d’équipements adéquats, il nous était impossible d’offrir des traitements complets. Nous n’avions pas accès à la radiologie, ce qui limitait notre offre de soin. Par exemple, il est impossible de faire un traitement de canal décent sans l’accès aux radiographies dentaires. On extrayait des dents mais on ne pouvait pas faire de prothèses dentaires faute de temps et de moyens techniques.

Les patients étaient des enfants d’une classe de 6e année qui souffraient de malnutrition, de parasitose intestinale, ce qui causait parfois des problèmes de coagulation sanguine après une extraction. Ils étaient dans un état de santé lamentable. Nous découvrions la grande pauvreté. Nous avons réussi à faire quelques sauvetages dentaires et à instaurer de bonnes pratiques dentaires pour plusieurs. Encore aujourd’hui, je suis agréablement surpris de notre influence chez ces jeunes. Malheureusement, pour d’autres leur état dentaire était beaucoup trop dégradé et il fallait extraire les dents. C’était par moments crève-cœur. Ce stage nous a permis de gagner en autonomie et en confiance. »

Le stage terminé, Guillaume poursuit son aventure sac au dos. Il passera un mois en Bolivie où il se rend au parc national de Madidi, un des parcs les plus riches en biodiversité au monde. Accompagné d’un guide local, il vit une expérience immersive dans la forêt amazonienne qui le fascine totalement. « Je n’avais pas assez d’yeux pour contempler toute la faune et la flore qui m’entouraient. Les insectes, les papillons géants, les caïmans, les anacondas, les boas arc-en-ciel, les yeux luminescents des jaguars la nuit. C’est le plus beau parc que j’ai visité de ma vie », précise-t-il encore émerveillé.

Il termine son voyage par une randonnée au Machu Picchu au Pérou.

Deux ans plus tard, il retourne dans la jungle bolivienne pendant 2 semaines. « Avec un guide expérimenté, on se frayait un chemin à coups de machette. Ce fut encore une expérience inoubliable de découverte et d’émerveillement », précise Guillaume.

La vie professionnelle

Tellement investi dans l’acquisition de connaissances tout au long de ses études, cet introverti timide de nature avait occulté tous les aspects pratico-pratiques de sa profession : rencontrer des patients, gérer et administrer du personnel, côtoyer des collègues. Cet apprentissage se fera en clinique.

En 2003, diplôme en main, âgé de 23 ans, chaudement recommandé par le Dr Bernard Tessier qui supervisait le stage au Paraguay, il est embauché à la Clinique dentaire du Dr André Pépin à Sorel Tracy.

Il aura pour assistante dentaire, Thérèse Lacroix, qui a 30 ans de métier. Guillaume n’hésite pas à lui rendre hommage : « De travailler avec Thérèse a été une chance exceptionnelle. Elle m’a littéralement mis au monde en m’initiant aux rouages du métier. J’ai appris une grande partie de mon savoir-faire pendant mes études. Thérèse m’a appris le « savoir-être » auprès des patients. Ce fut un enseignement précieux », dit-il reconnaissant. Neuf ans plus tard, en 2012, il achète la part d’un dentiste qui prenait sa retraite et devient propriétaire d’une clinique à Saint-Hyacinthe qu’il dirige toujours.

Photographie et microscopie

Dès ses débuts en dentisterie professionnelle, il achète une caméra argentique Canon pour faire de la macrophotographie de plantes, de lichens, d’insectes. Peu satisfait des résultats, deux ans plus tard, il passe au numérique encore avec un modèle Canon. Quelques années plus tard, la technologie en photographie numérique ayant fait des pas de géant, il se dote d’une caméra Fuji qui se branche sur le microscope de recherche nouvellement acquis un Wild M8 de fabrication suisse. La maîtrise de ces nouveaux appareils d’une grande précision facilite l’identification des spécimens recueillis et d’en déterminer l’espèce, c’est-à-dire à quel groupe d’individus capables de se reproduire ils appartiennent. Ce fut un aspect primordial pour sa compréhension du monde des araignées et des insectes.

De plus, Guillaume s’avoue être boulimique de livres. Il enrichit constamment sa bibliothèque de nombreux ouvrages de référence et d’identification sur une variété de sujets reliés à la nature. Tout l’intéresse, des champignons aux insectes en passant par la flore, la faune, les arbres.

Les araignées s’invitent dans son champ d’exploration lorsqu’il entre en contact avec Pierre Paquin, biologiste et arachnologue* via son groupe Facebook : Araignées du Québec. Depuis, ils collaborent, notamment, pour l’identification de certaines femelles araignées qui nécessitent des images microscopiques précises pour valider l’espèce.

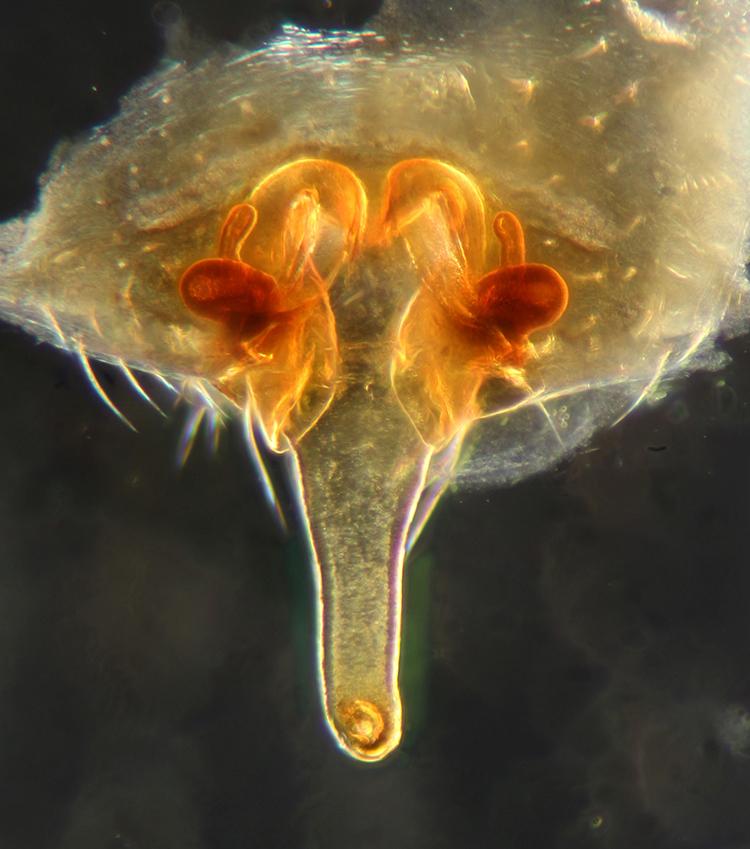

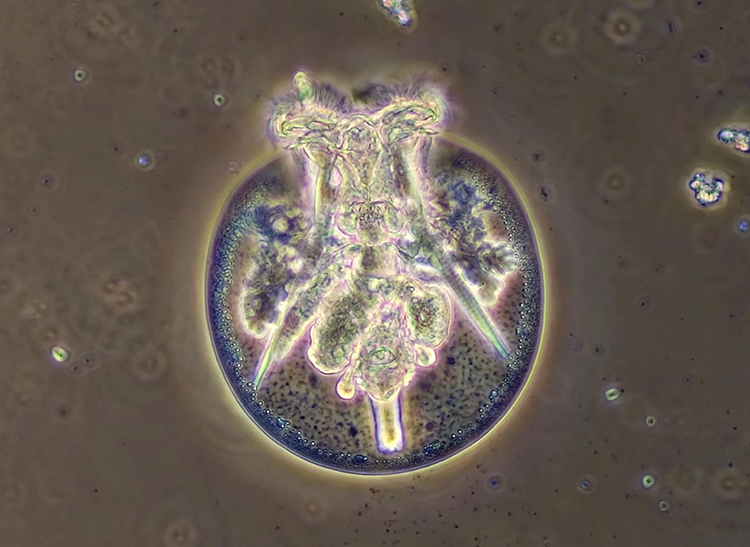

Guillaume suit un protocole scientifique rigoureux pour disséquer les araignées qui sont euthanasiées à l’alcool. Sur une araignée mature femelle, il est en mesure de dégager l’épigyne, c’est-à-dire la structure génitale externe et interne de celle-ci, constituée d'une plaque durcie de forme variable sur la face inférieure de l'abdomen avec généralement une ou deux ouvertures à travers lesquelles le sperme est transféré depuis un palpe mâle qui ressemble à des petits gants de boxe. À l’aide de techniques de contrastes optiques, Guillaume obtient des images détaillées utiles pour l’illustration scientifique des structures génitales des femelles araignées.

Ces forums de discussion qui réunissent d’autres passionnés d’insectes, d’araignées et de microscopie lui a permis d’échanger avec des sommités mondiales et ainsi perfectionner ses techniques optiques et de mieux interpréter les images.

Il a repéré sur son terrain quelques araignées rares qui seraient passées inaperçues sans les réseaux d’amateurs qui partagent leurs découvertes. À ce propos, en 2020, il a inauguré son Facebook Guillaume Beaudoin** qui compte aujourd’hui une centaine d’adeptes. Il publie des images fascinantes de cet univers microscopique largement méconnu.

Une fascination sans limite

Il y a quelques années, sa rencontre avec Jocelyn Forget, autrefois professeur de microbiologie à l’Université de Montréal, est un déclic qui le motive à emmener sa passion à un autre niveau. L’acquisition d’un autre microscope de recherche Olympus BHS reconnu pour sa qualité et pour les nombreuses possibilités de contrastes optiques lui permet d’observer tout ce qui vit dans l’eau, l’étang, la vase, l’écorce des arbres. Une à deux heures par jour, il observe surtout les protozoaires, qui sont des organismes unicellulaires, dont font partie les amibes et les ciliés mais également de nombreux organismes multicellulaires, dont les rotifères qui sont de minuscules animaux qui portent une couronne de cils autour de la bouche. Les vers plats, les nématodes, les micro-crustacés le fascinent de même que le phytoplancton, avec entre autres les diatomées et les algues qui lui font découvrir un autre monde qui est riche et coloré. « Ce sont des heures de plaisir et de pur bonheur », assure Guillaume.

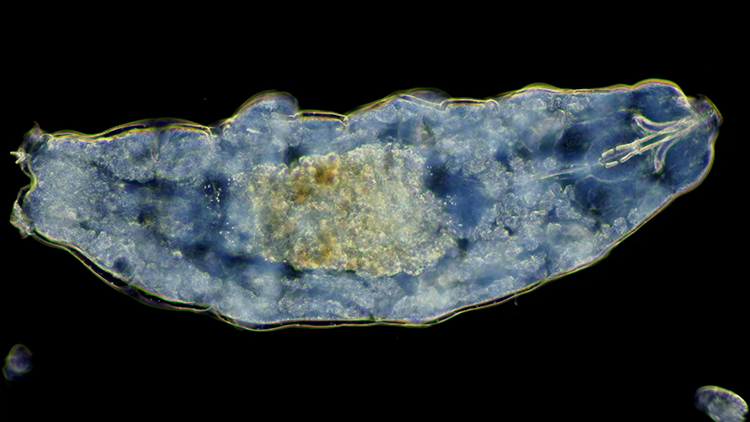

Il me raconte l’histoire des tardigrades, parfois surnommés oursons d’eau. « Je les prélève sur les écorces d’arbres, juste au-dessus du sol lorsqu’il fait entre moins 20 et moins 30 degrés Celsius. Je les dépose dans une boîte de Pétri avec un peu d’eau. Il y en a plus de 1200 espèces mais leur identification est extrêmement technique et difficile. Ils peuvent survivre dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid dans des milieux pour le moins hostiles. Comment ne pas être ému par ces individus dont la taille adulte varie entre 0,1 et 1,5 mm », insiste Guillaume.

Pour chaque espèce microscopique, l’identification est souvent un défi et le réseautage avec des sommités mondiales permet le partage d’informations pointues et détaillées à partir d’images et de descriptions qui participent à l’enrichissement des connaissances sur ce minuscule univers qui semble infini.

Science-fiction et extra-terrestres

Grand amateur de science-fiction son auteur préféré est l’écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, reconnu pour ses récits fantastiques, d’horreur et de science-fiction.

Dans un monde où la recherche des extra-terrestres se concentre dans l’espace sidéral, sur des planètes lointaines de notre galaxie ou d’autres galaxies, Guillaume, quant à lui, émet l’hypothèse qu’ils sont peut-être là où on s’y attend le moins soit dans l’infiniment petit. « Ce que j’observe sous l’œil du microscope est une autre planète au cœur de la matière qui regorge de mystères loin d’être élucidés », conclut-il. Selon lui, cette exploration en est à ses premiers balbutiements. Il rêve à sa prochaine acquisition, un microscope inversé pour observer les organismes sans qu’ils soient déformés sous la lamelle du microscope qui lui permettra de pousser plus avant ses investigations.

Pour en savoir plus :

*Tisser sa toile, rencontre avec Pierre Paquin, biologiste et arachnologue, 27-06-24, blogue de natureweb.com

** Facebook Guillaume Beaudoin sur la macroscopie